前回インタビューから約2年、葬祭業界の中でも特に人材育成に力を注ぐ株式会社八光殿に2度目のインタビューを行いました。

2023年11月に株式会社ティアとの資本提携により、ティアの傘下となった同社。

今回は、資本提携から1年が経過した現在の状況を伺いました。前回インタビューで伺った内容と変わらない点と大きく変わった点など、必見の内容となりました。

西川:M&Aにより親会社が変わったとしても、人を育てるという社会的使命は変わりません。それはどの会社にとっても必要不可欠な取り組みだと思いますし、私たちも時代の変化や社員の階層に合わせて進化させ続けています。

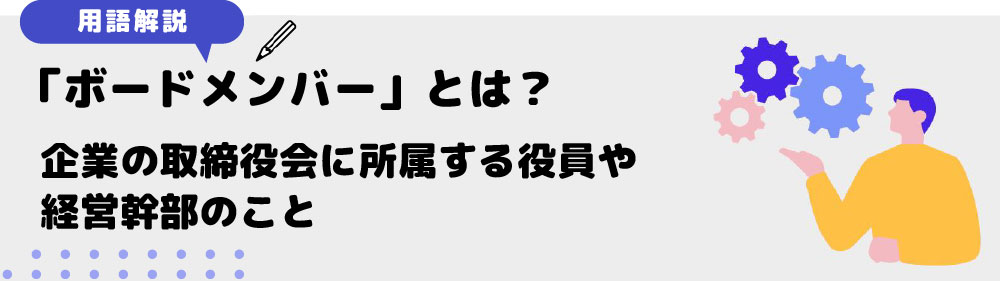

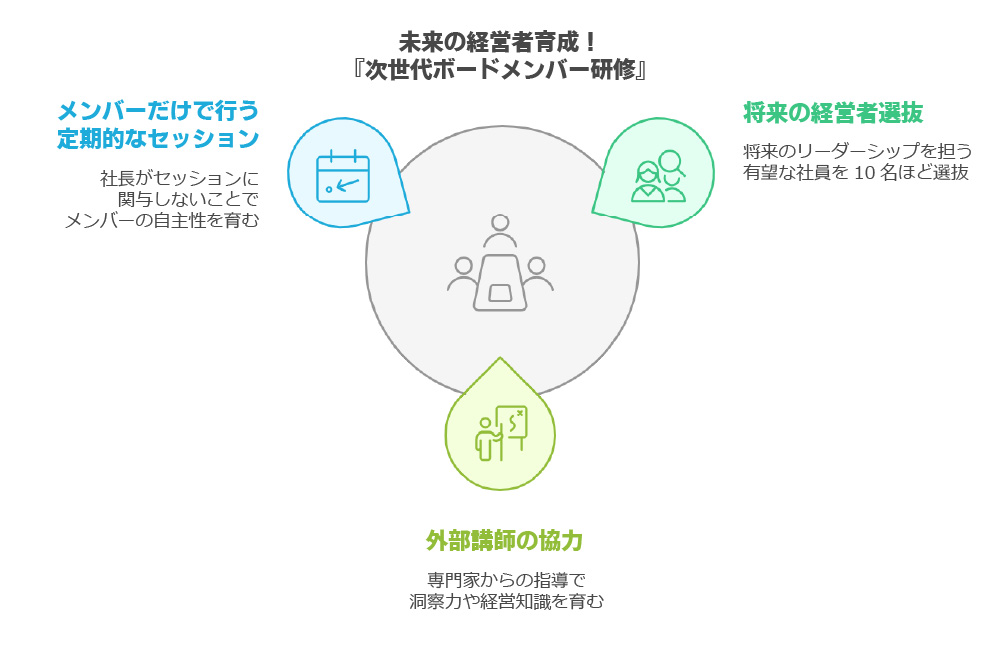

その一つが「次世代ボードメンバー研修」です。この研修は、将来の経営を担う30代および一部40代のメンバーを社内から選抜し、外部講師の協力を得ながら月1〜2回のペースで行われています。

将来的に経営者となり、この会社の未来を担う覚悟を持つという意識づけのためにも「次世代研修」と略称を使わずに、必ず「ボードメンバー」という言葉を入れるように伝えています。

具体的にどのようなことをしているんですか。

具体的にどのようなことをしているんですか。

西川:この研修の特徴の一つは、私が研修内容をあえて細かく把握していない点です。

社長や会社の意向を反映させるのではなく、メンバー自身が考え、感じることで会社や社会に貢献する仕組みを作りたいからです。

研修初期には、メンバー同士で会社への不満や愚痴が出る場面もあったそうですが、研修を続けて3年目に入った現在では、メンバーの意識が大きく変化しているのを感じます。

以前は主語が「自分」ではなく、会社の意向や考えを批判的に捉えることもありました。しかし、この2年間で主語が「自分」や「私たち」に変わりました。それによって、物事を自分ごととして捉え、後輩育成や会社の未来づくりについて考え、解決に向けて行動する姿勢が芽生えてきています。

具体的な研修内容は把握していなくても、メンバーの変化を実感されているんですね。

西川:そうです。この2年間、私は次世代ボードメンバーたちが何をしているのか、具体的な内容を詳しく把握はしていません。しかし、彼らが毎月集まり、自主的に議論を重ねていることは知っています。そして、今年になって初めて彼らに具体的なミッションを与えました。

それは、2025年10月の取締役会議で次世代ボードメンバーが起案した議案を上程することです。いわゆる「ジュニアボード制」の導入です。取締役だけで決定するのではなく、若手リーダーたちが正式に会社へ提言できる仕組みを構築しようという試みです。この準備のため、次世代ボードメンバーは役職や部署の垣根を越えて集まり、議論を重ねているようです。

このような取り組みにより、彼ら自身の考えを組織全体に浸透させる文化が育ちつつあります。私たちの代弁者ではなく、彼ら自身の言葉で組織を動かす力が少しずつ広がっているのを実感しています。これから八光殿が100周年を見据える上で、若手社員が会社の未来を語り、創り上げる主体となる必要があります。

最近では、「どんな会社にしたいですか?」と尋ねられると、私は「みんなが会社の未来を語る会社」と答えています。未来を語るということは、明るいビジョンだけではありません。不安や現状への不満も含め、それらすべてを自分事として捉え、変えていく。そんな風土が社内に根付き始めています。

西川:現在、8名が参加しています。そしてボードメンバーから自ら外れることや、会社側から外すことはしないと約束しています。

理由は、役職や能力に関係なく、同じ目標に向かって取り組む仲間としての信頼関係を大切にしたいからです。

中にはリードするメンバーや、進捗が遅れるメンバーもいるかもしれませんが、ここには未来の社長や取締役となる可能性のある人財がいます。一緒に議論を重ねて、想いや考えをプロデュースしてきた経験があるからこそ、将来的に役職が異なっても上下関係を超えた信頼が築けると考えています。

中にはリードするメンバーや、進捗が遅れるメンバーもいるかもしれませんが、ここには未来の社長や取締役となる可能性のある人財がいます。一緒に議論を重ねて、想いや考えをプロデュースしてきた経験があるからこそ、将来的に役職が異なっても上下関係を超えた信頼が築けると考えています。

最初の次世代ボードメンバーは誰が選んだのですか。

西川:メンバー選びは当時専務だった私が行いました。

メンバーについて詳しく教えてください。

西川: まず「40代で取締役を輩出したい」という私自身の思いがあり、それを念頭に置きました。初期メンバーの大半は葬儀現場のスタッフでしたが、そこにバックオフィスのメンバーも加えました。各部署の主要メンバーが集まることで、それぞれの立場から意見を出し合い、業務改善や相互理解が進んでいると感じています。

興味深いエピソードとして、財務・経理の責任者を務めるメンバーが「会社の財務状況をメンバーに共有してもいいか?」と相談してきたことがあります。

会社のP/L(損益計算書)やB/S(貸借対照表)などの資料を準備し、給与や賞与の原資がどのように構成されているかを説明したいという提案でした。

こういった話が自発的に出てくるのは本当に素晴らしいと思います。単に業務をこなすだけではなく、自ら成長の道筋を探し、視野を広げる努力をしていることがわかります。

また、講師である先生がほとんど指導せず、メンバー同士で至らない点を指摘し合い、モチベーションを引き上げ合う場面が見られるのも興味深い点です。これこそ次世代ボードメンバーの本質であり、彼らが新たな動機を見つけ、会社を前向きに進化させるグループとして成長していく姿に大きな期待を寄せています。

非常に楽しみですね。ちなみに外部講師は、西川様が信頼している方にお願いしているのでしょうか。

非常に楽しみですね。ちなみに外部講師は、西川様が信頼している方にお願いしているのでしょうか。

西川:実は、この講師は前社長の松村が懇意にしていた先生で、次世代ボードメンバー研修のほかに若手向けの研修も担当しています。さらに、現在取り組んでいるハラスメント撲滅に関する研修もこの先生が実施しており、当社のことを非常によく理解してくださっている信頼のおける方です。

また、執行役員や人事総務部の部長、そして私自身も月に一度、先生と1on1の形で1時間程度の面談を行っていただいています。

西川様も面談をされているんですね。

では「次世代ボードメンバー研修」以外の研修についても教えてください。

初回のテーマは「働く意味」や「会社と働くことの関係性」といった内容にしています。

若手社員向け階層別研修の様子。葬儀の技術ではなく「働く意味」を伝える。

営業力の向上や顧客サービスの向上といった具体的なスキル研修ではなく、一人ひとりの生き方や未来、過去を振り返っての現在など、そういったテーマに重点を置いています。

若手社員向け階層別研修の様子。葬儀の技術ではなく「働く意味」を伝える。

営業力の向上や顧客サービスの向上といった具体的なスキル研修ではなく、一人ひとりの生き方や未来、過去を振り返っての現在など、そういったテーマに重点を置いています。

他には、新入社員の研修がティアさんとの提携により大きく変わりました。

具体的には、入社して3日目には名古屋に移動し、3~4日間ティアさんのメンバーと合同で研修を行います。これまでは八光殿の社内で8~10人規模で実施していた研修が、今では葬儀業界を志す若者30人以上の規模で行われています。

普通は、同業他社間で情報を共有することはありません。この環境は非常に刺激的で、新入社員たちは異なる視点や考え方に触れることで広い視野を得ることができるようになったと感じています。

次世代ボードメンバー、新入社員、若手メンバーなど、それぞれに適した階層別の研修を実施されているのですね。ありがとうございます。

次に、お休みが増えた点についても聞かせてください。

それに加え、法定有給休暇の消化義務5日間も含めると、最低でも年間118日は休める計算になります。会社側が社員たちに有給取得を呼び掛けている環境もあり、有給取得率が高いため、一般企業と同じくらいの休日数になっているはずです。葬祭業界内では、かなり多いほうだと思います。

それに加え、法定有給休暇の消化義務5日間も含めると、最低でも年間118日は休める計算になります。会社側が社員たちに有給取得を呼び掛けている環境もあり、有給取得率が高いため、一般企業と同じくらいの休日数になっているはずです。葬祭業界内では、かなり多いほうだと思います。

確かにそうですね。休日が増えたことで、社員の反応はどうでしたか。

西川:喜んだ人と戸惑った人がいました。7割が喜び、3割が戸惑ったという印象です。葬祭業界に長くいる人の中には、「そんなに休んでいては業務が回らない」という考えが根強くあります。

ただ、当社は単に葬儀の会社を目指しているわけではありません。さらに、クレドの中でも「従業員満足が大事」と明記しており、私はしきりに「働きがい」よりも「生きがい」が大切だと言い続けています。当社が重視する「生きがい」を大切にするためには、社員が自由な時間を持つことが重要です。会社がその時間を縛ることは、社員の生きがいを損ないかねないと考えられます。だからこそ、思い切ってこの改革に踏み切りました。

一方で、親会社との提携により出店スピードが加速する中、一人ひとりの仕事量が増える傾向もあります。ですから、会社側が働き方改革を進める一方で、社員自身にも「働き方の考え方改革」を求めています。

「働き方の考え方改革」ですか。面白い視点ですね。

西川:私は、ワーク・ライフ・バランスという言葉には違和感を覚えていて「ワーク・ライフ・バリュー(何に価値をおいて生活と仕事をするのか)」という考え方を大切にしています。仕事とプライベートを必ずしも5:5で分ける必要はないというのが私の持論です。

例えば、介護をしながら働く社員がいる場合、その人の生活は9割が介護、1割が仕事という状況になることもあります。それでも、その1割の仕事で成果を出しているのであれば、それで十分だと思っています。むしろ、その柔軟さこそが人間の持つ強みではないでしょうか。

若い世代に話を聞くと、それぞれが大事にしている時間は全く違うことに気づきます。推し活や趣味を通じて「推しがいるから働ける」と考える社員もいます。昔は「仕事を頑張ったご褒美に推しのコンサートへ行く」という順序だったかもしれませんが、今では「推し活を続けるため・より充実させるために仕事を頑張る」というスタンスが主流になりつつあります。

若い世代に話を聞くと、それぞれが大事にしている時間は全く違うことに気づきます。推し活や趣味を通じて「推しがいるから働ける」と考える社員もいます。昔は「仕事を頑張ったご褒美に推しのコンサートへ行く」という順序だったかもしれませんが、今では「推し活を続けるため・より充実させるために仕事を頑張る」というスタンスが主流になりつつあります。

また、例えば学生時代に何かスポーツやボランティア活動などに熱心に取り組んでいた人が、就職を機にそれらをやめざるを得ないのは非常にもったいないことだと思います。好きなことや生きがいを続けることが、結果的に働きがいにもつながると私は考えています。だからこそ、こうした価値観の変化を会社が理解しサポートすることが重要だと感じています。

その考えもあり、能登での震災には「ボランティア特別有給制度」を作りました。この制度は、社員が生きがいとしてボランティア活動を自由に行い、その経験を会社に還元できるようにすることを目的としています。この制度により、社員がもっと社会貢献について考え、行動しやすい環境が整ったと思います。

ありがとうございます。次に、葬祭業界の現状について、どのようにお考えか聞かせてください。

2023年11月に株式会社ティアとの資本提携により、ティアの傘下となった同社。

今回は、資本提携から1年が経過した現在の状況を伺いました。前回インタビューで伺った内容と変わらない点と大きく変わった点など、必見の内容となりました。

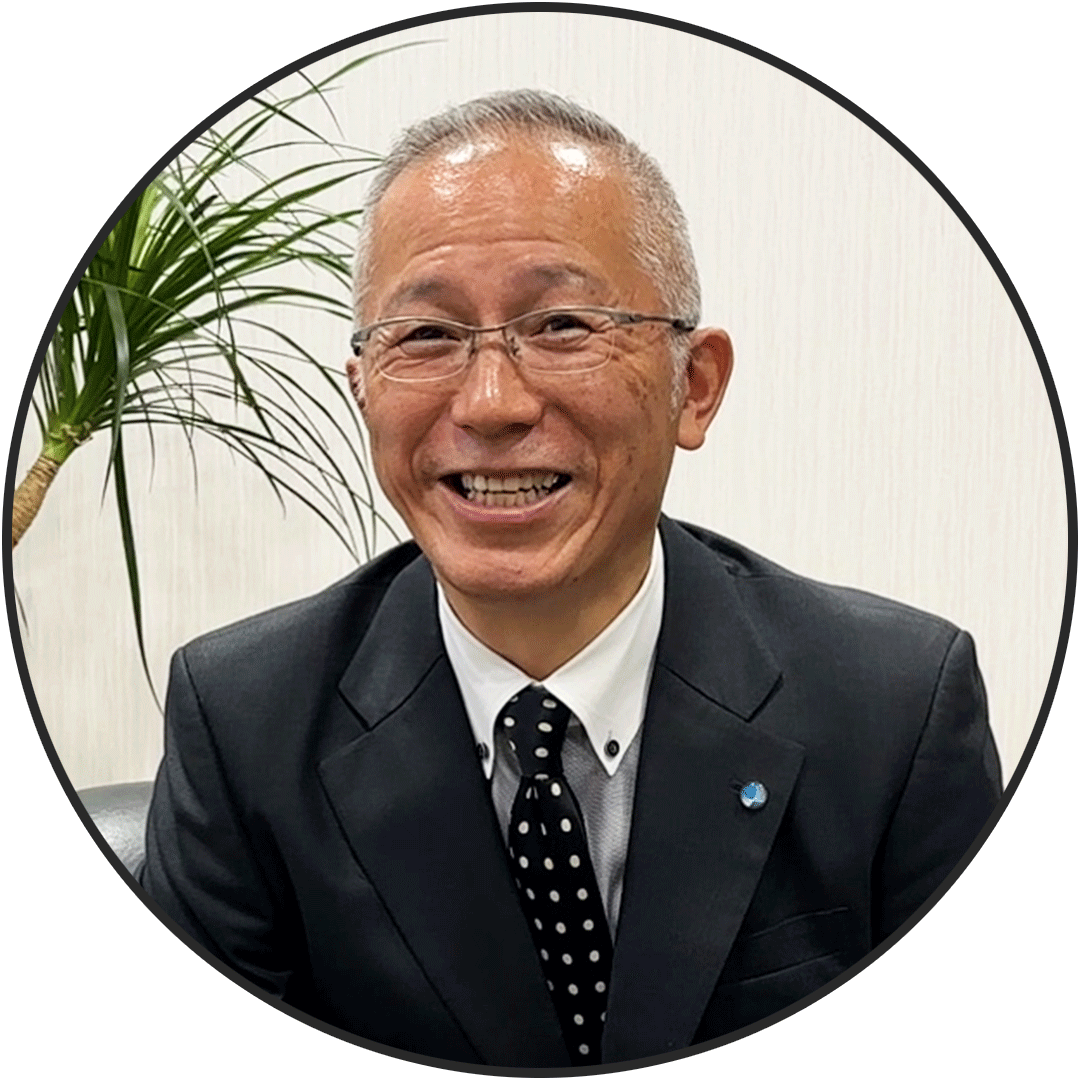

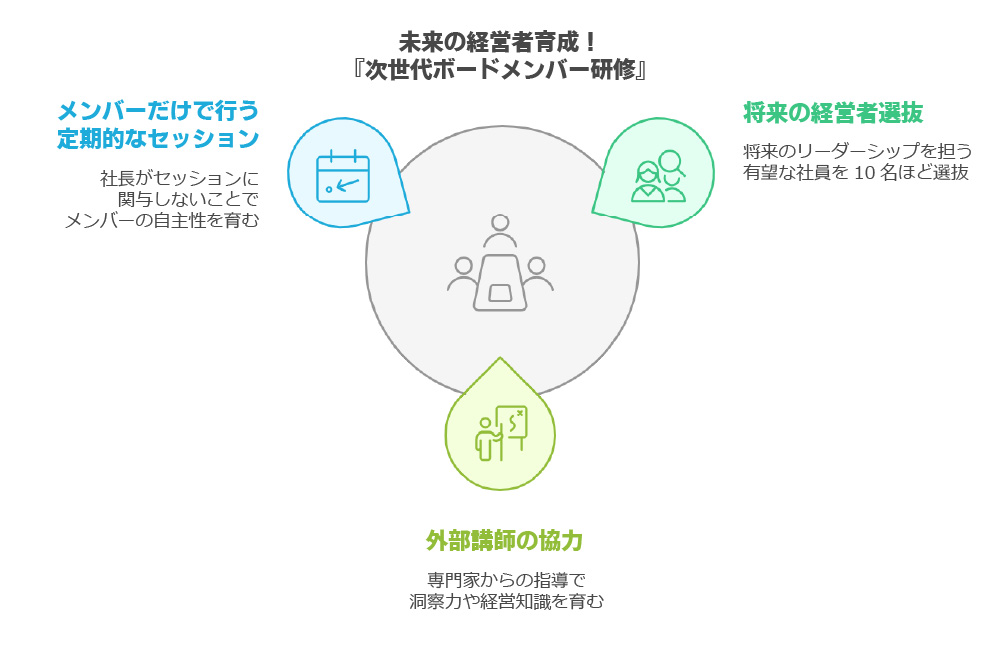

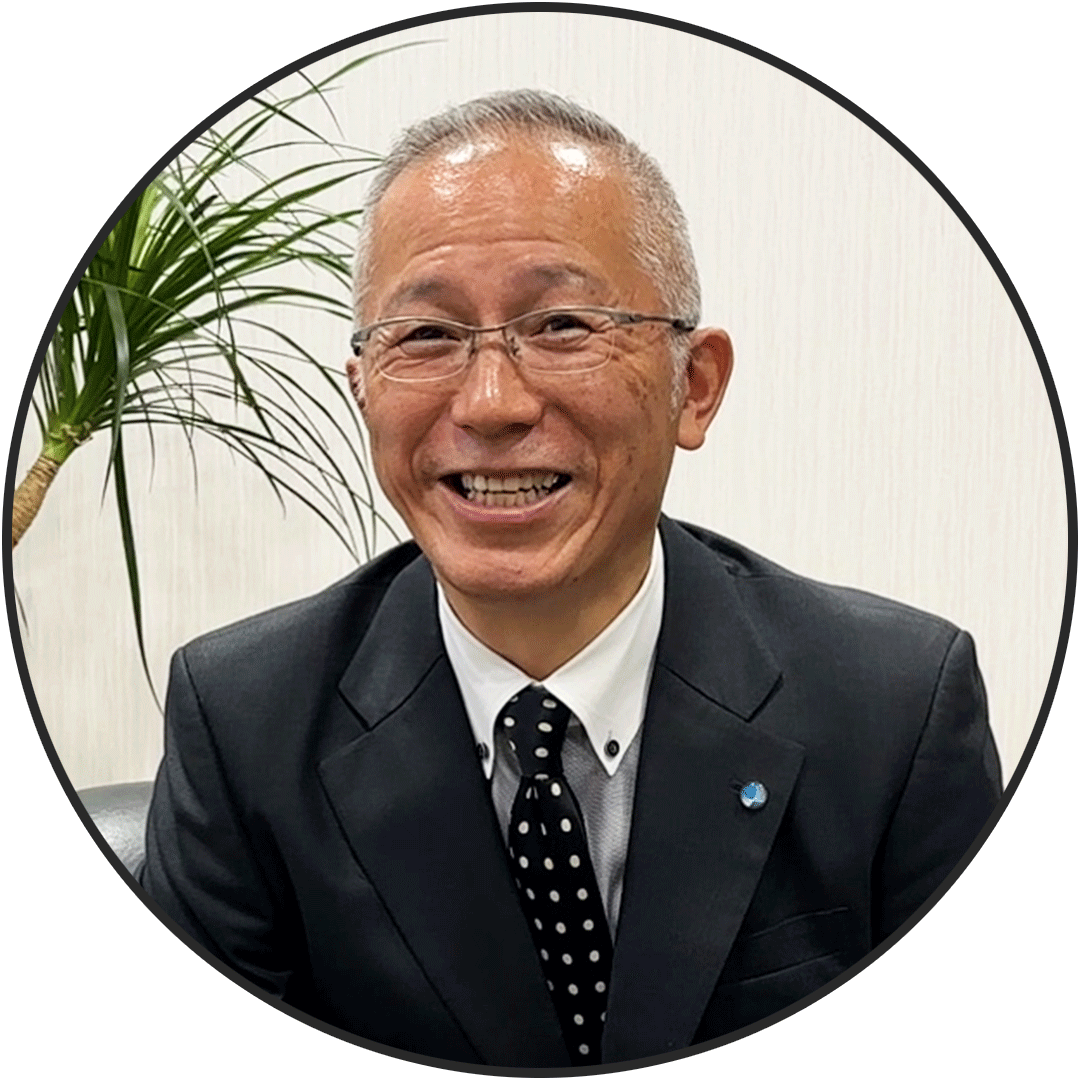

株式会社八光殿

代表取締役社長:西川 正章さん

2023年に代表取締役社長に就任。

「しあわせ社会の創造」を目指し、同社の経営の舵を取る。

代表取締役社長:西川 正章さん

2023年に代表取締役社長に就任。

「しあわせ社会の創造」を目指し、同社の経営の舵を取る。

未来の経営者を育てる『次世代ボードメンバー研修』とは?

本日はよろしくお願いします。資本提携により親会社が変わる中で、人材育成への思いや研修制度に何か変化はありましたか。西川:M&Aにより親会社が変わったとしても、人を育てるという社会的使命は変わりません。それはどの会社にとっても必要不可欠な取り組みだと思いますし、私たちも時代の変化や社員の階層に合わせて進化させ続けています。

その一つが「次世代ボードメンバー研修」です。この研修は、将来の経営を担う30代および一部40代のメンバーを社内から選抜し、外部講師の協力を得ながら月1〜2回のペースで行われています。

将来的に経営者となり、この会社の未来を担う覚悟を持つという意識づけのためにも「次世代研修」と略称を使わずに、必ず「ボードメンバー」という言葉を入れるように伝えています。

西川:この研修の特徴の一つは、私が研修内容をあえて細かく把握していない点です。

社長や会社の意向を反映させるのではなく、メンバー自身が考え、感じることで会社や社会に貢献する仕組みを作りたいからです。

研修初期には、メンバー同士で会社への不満や愚痴が出る場面もあったそうですが、研修を続けて3年目に入った現在では、メンバーの意識が大きく変化しているのを感じます。

以前は主語が「自分」ではなく、会社の意向や考えを批判的に捉えることもありました。しかし、この2年間で主語が「自分」や「私たち」に変わりました。それによって、物事を自分ごととして捉え、後輩育成や会社の未来づくりについて考え、解決に向けて行動する姿勢が芽生えてきています。

具体的な研修内容は把握していなくても、メンバーの変化を実感されているんですね。

西川:そうです。この2年間、私は次世代ボードメンバーたちが何をしているのか、具体的な内容を詳しく把握はしていません。しかし、彼らが毎月集まり、自主的に議論を重ねていることは知っています。そして、今年になって初めて彼らに具体的なミッションを与えました。

それは、2025年10月の取締役会議で次世代ボードメンバーが起案した議案を上程することです。いわゆる「ジュニアボード制」の導入です。取締役だけで決定するのではなく、若手リーダーたちが正式に会社へ提言できる仕組みを構築しようという試みです。この準備のため、次世代ボードメンバーは役職や部署の垣根を越えて集まり、議論を重ねているようです。

このような取り組みにより、彼ら自身の考えを組織全体に浸透させる文化が育ちつつあります。私たちの代弁者ではなく、彼ら自身の言葉で組織を動かす力が少しずつ広がっているのを実感しています。これから八光殿が100周年を見据える上で、若手社員が会社の未来を語り、創り上げる主体となる必要があります。

最近では、「どんな会社にしたいですか?」と尋ねられると、私は「みんなが会社の未来を語る会社」と答えています。未来を語るということは、明るいビジョンだけではありません。不安や現状への不満も含め、それらすべてを自分事として捉え、変えていく。そんな風土が社内に根付き始めています。

次世代ボードメンバーに寄せる期待。

すばらしいですね。現在、次世代ボードメンバーには何名が参加しているのですか。西川:現在、8名が参加しています。そしてボードメンバーから自ら外れることや、会社側から外すことはしないと約束しています。

理由は、役職や能力に関係なく、同じ目標に向かって取り組む仲間としての信頼関係を大切にしたいからです。

最初の次世代ボードメンバーは誰が選んだのですか。

西川:メンバー選びは当時専務だった私が行いました。

メンバーについて詳しく教えてください。

西川: まず「40代で取締役を輩出したい」という私自身の思いがあり、それを念頭に置きました。初期メンバーの大半は葬儀現場のスタッフでしたが、そこにバックオフィスのメンバーも加えました。各部署の主要メンバーが集まることで、それぞれの立場から意見を出し合い、業務改善や相互理解が進んでいると感じています。

興味深いエピソードとして、財務・経理の責任者を務めるメンバーが「会社の財務状況をメンバーに共有してもいいか?」と相談してきたことがあります。

会社のP/L(損益計算書)やB/S(貸借対照表)などの資料を準備し、給与や賞与の原資がどのように構成されているかを説明したいという提案でした。

こういった話が自発的に出てくるのは本当に素晴らしいと思います。単に業務をこなすだけではなく、自ら成長の道筋を探し、視野を広げる努力をしていることがわかります。

また、講師である先生がほとんど指導せず、メンバー同士で至らない点を指摘し合い、モチベーションを引き上げ合う場面が見られるのも興味深い点です。これこそ次世代ボードメンバーの本質であり、彼らが新たな動機を見つけ、会社を前向きに進化させるグループとして成長していく姿に大きな期待を寄せています。

西川:実は、この講師は前社長の松村が懇意にしていた先生で、次世代ボードメンバー研修のほかに若手向けの研修も担当しています。さらに、現在取り組んでいるハラスメント撲滅に関する研修もこの先生が実施しており、当社のことを非常によく理解してくださっている信頼のおける方です。

また、執行役員や人事総務部の部長、そして私自身も月に一度、先生と1on1の形で1時間程度の面談を行っていただいています。

西川様も面談をされているんですね。

では「次世代ボードメンバー研修」以外の研修についても教えてください。

資本提携により大きく進化した若手社員の成長を促す研修。

西川:そうですね、若手メンバー向けにも階層別研修を実施しています。入社2年目から30歳手前までの社員を対象に、年4回の研修を行っています。初回のテーマは「働く意味」や「会社と働くことの関係性」といった内容にしています。

若手社員向け階層別研修の様子。葬儀の技術ではなく「働く意味」を伝える。

若手社員向け階層別研修の様子。葬儀の技術ではなく「働く意味」を伝える。他には、新入社員の研修がティアさんとの提携により大きく変わりました。

具体的には、入社して3日目には名古屋に移動し、3~4日間ティアさんのメンバーと合同で研修を行います。これまでは八光殿の社内で8~10人規模で実施していた研修が、今では葬儀業界を志す若者30人以上の規模で行われています。

普通は、同業他社間で情報を共有することはありません。この環境は非常に刺激的で、新入社員たちは異なる視点や考え方に触れることで広い視野を得ることができるようになったと感じています。

次世代ボードメンバー、新入社員、若手メンバーなど、それぞれに適した階層別の研修を実施されているのですね。ありがとうございます。

次に、お休みが増えた点についても聞かせてください。

公休日数大幅増への思い。生きがいを大切にするために多様な価値観を尊重する。

西川:以前インタビューを受けたときは、年間公休日数を91日から96日に増やしたタイミングだったと思います。しかし、今年(※2024年)の10月からはさらに113日へと公休日を17日増やすことになりました。

確かにそうですね。休日が増えたことで、社員の反応はどうでしたか。

西川:喜んだ人と戸惑った人がいました。7割が喜び、3割が戸惑ったという印象です。葬祭業界に長くいる人の中には、「そんなに休んでいては業務が回らない」という考えが根強くあります。

ただ、当社は単に葬儀の会社を目指しているわけではありません。さらに、クレドの中でも「従業員満足が大事」と明記しており、私はしきりに「働きがい」よりも「生きがい」が大切だと言い続けています。当社が重視する「生きがい」を大切にするためには、社員が自由な時間を持つことが重要です。会社がその時間を縛ることは、社員の生きがいを損ないかねないと考えられます。だからこそ、思い切ってこの改革に踏み切りました。

一方で、親会社との提携により出店スピードが加速する中、一人ひとりの仕事量が増える傾向もあります。ですから、会社側が働き方改革を進める一方で、社員自身にも「働き方の考え方改革」を求めています。

「働き方の考え方改革」ですか。面白い視点ですね。

西川:私は、ワーク・ライフ・バランスという言葉には違和感を覚えていて「ワーク・ライフ・バリュー(何に価値をおいて生活と仕事をするのか)」という考え方を大切にしています。仕事とプライベートを必ずしも5:5で分ける必要はないというのが私の持論です。

例えば、介護をしながら働く社員がいる場合、その人の生活は9割が介護、1割が仕事という状況になることもあります。それでも、その1割の仕事で成果を出しているのであれば、それで十分だと思っています。むしろ、その柔軟さこそが人間の持つ強みではないでしょうか。

また、例えば学生時代に何かスポーツやボランティア活動などに熱心に取り組んでいた人が、就職を機にそれらをやめざるを得ないのは非常にもったいないことだと思います。好きなことや生きがいを続けることが、結果的に働きがいにもつながると私は考えています。だからこそ、こうした価値観の変化を会社が理解しサポートすることが重要だと感じています。

その考えもあり、能登での震災には「ボランティア特別有給制度」を作りました。この制度は、社員が生きがいとしてボランティア活動を自由に行い、その経験を会社に還元できるようにすることを目的としています。この制度により、社員がもっと社会貢献について考え、行動しやすい環境が整ったと思います。

ありがとうございます。次に、葬祭業界の現状について、どのようにお考えか聞かせてください。